⑦産科医は「4K」?過酷な現場で働く医師に感謝

全国的に、産科・産婦人科は減っている。過去25年間、医師総数が増える中で産婦人科医は微減していた。(表参照)。

施設の集約で一病院当たりの勤務医は増え、昔よりも医師の環境は改善されつつある。しかし、働き方改革のためには依然として、人手は足りない。近年、女性医師が職場の半数を占めることによる同僚の当直負担の問題などはより顕在化してきている。

この問題について尋ねると、医療関係者はみな「大野病院事件」を挙げる。

帝王切開手術を受けた女性が死亡し、執刀した福島県立病院の産婦人科医が業務上過失致死罪で2006年に起訴された。判決は無罪だったが、事件を機に産科の志望者が激減した。

産婦人科医の訴訟(民事)リスクは高い。

裁判所の資料(16年)によると、診療科別の医師1千人当たり訴訟件数は産婦人科医4・8件で、形成外科に次いで2番目に多い。

元公立病院事務部長の幸地東さんは「患者と医師の情報の非対称性に問題がある」という。

がんの手術で成功率90%と聞けば、みな大丈夫だろうと思う。この時、医師は「10人のうち1人は亡くなる」と伝えているのだが、術後に患者が亡くなれば、遺族は「何か間違いがあったのでは」と思ってしまう。

幸地さんは「医師が必要と考えた医療行為で刑事訴追されてしまった。みな、新しい命が生まれてくることに敬意を持っていて軽々扱っているわけではない。逮捕の可能性があるとなって、気持ちが折れてしまった」と言う。

事件後、医師が少ない病院での分娩取りやめが相次ぎ、大病院への集約が急速に進んだ。

加えて、分娩は昼夜を問わない。産婦人科医は週当たりの勤務時間、当直回数共に一番多い(19年、日本産婦人科医会=表参照)。

一方で、「出産が減り、成長が見込めない分野」(幸地さん)でもある。

19年の出生数は、1899年の調査開始以来最少の86万5239人。お客さんは減る一方なのだから、診療所が次々と閉院し、新規開業がないのも納得できる。

日本産科婦人科学会のホームページにも「『きつい』『きびしい』『きたない』といった3Kの診療科とされてきた」とある。近年では「きけん」も加え「4K」だそうだ。そんな中でも産科医になってくれた医師たちに感謝したい。

でも、私にとって特別な「お産」がそんな風に思われているなんて、悲しいなと思ってしまったのも本音だ。

(5月13日掲載)

⑧安全第一、「より良いお産」を整えて

医師不足と働き方改革。お産のできる施設の集約は仕方ない。でも、どうしても気になることがある。

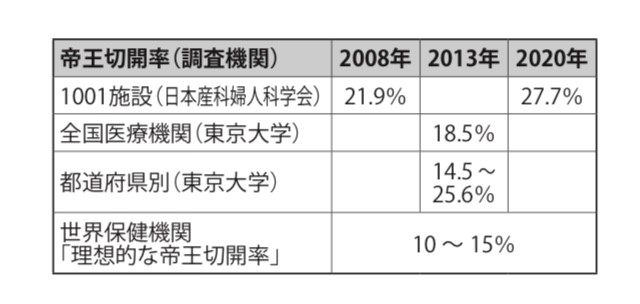

帝王切開率の上昇だ(表参照)。都道府県別でも、非常に高い地域がある。

特に「予定帝王切開率」(施術日を事前に決める帝王切開)は、分娩担当医師数や新生児集中治療室(NICU)の病床数が少ない県、診療所での分娩が多い県で高い傾向にあった。

帝王切開率は、訴訟リスク回避や、出産までの予定が立てやすいことから、世界的に増えている。

世界保健機関(WHO)は、理想的な帝王切開率を10〜15%としている。自然なお産に比べ、手術や麻酔に伴う危険があり、次の妊娠にも影響するためだ。

お産ができる施設が減る中で、望まない分娩誘発(陣痛促進剤の使用など)や予定帝王切開が、私の町でも増えていないか。

「遠くから来る妊婦が予定を立てやすい」「空きベッド調整」「集中する分娩を少ない医師でこなす」「医師の勤怠管理」

そんな理由で増えていないか。疑問をぶつけると、県の担当者は言った。

「あなたは出産に何を求めているの?安全ではないのですか?」

私は答えに詰まった。

確かに国の調査(2019年)によると、全国で妊産婦29人、新生児755人が亡くなっている。母子がともに安全に産後を過ごせることが最善のケアだ。

それはわかっているのに、モヤモヤしてしまう。妊娠した時、私は医療者にお任せの「分娩」は嫌だと思った。自分の力で新しい命を生み出す「お産」がしたかった。

県によると、助産所や自宅での出産は18年で46人、19年62人。最近はコロナ禍で、病院が立ち会い出産や面会を中止しているため、お産を扱う助産師への問い合わせが増えているという。母体管理が順調なら、病院以外を選ぶ妊婦もいる。

一方、日本では1割ほどだが、合併症のリスクがあっても「無痛分娩」を利用する人もいる。

女性は「安全」だけで産む場所を選んでいない。

終末期のビジョン「地域包括ケアシステム」には、かかりつけ医や病院、ケアマネジャーが個人に寄り添う「より良い死」を整えてくれる。

しかし周産期は、妊娠、出産、子育てそれぞれの支援に連続性がなく、県の示すビジョンもない。

私は「より良いお産(周産期)」も考えてくれたら良いのに、と思う。

堀江昌史

(5月19日掲載)